シャザイカイケン

よくテレビや新聞なんかで「大変申し訳ございませんでした」とおじさんが横に並んで頭を下げてるシーンが報道されるが、これは日本特有の慣習らしい。海外には存在しない。

側からみた外国人は、アレイミアリマスカ?と疑問符で頭がいっぱいになってるかもしれないし、あるいは、能とか狂言の類のように伝統芸能的解釈をされ、密かに人気だったりして。

私は、あれ誰が求めてて、誰が得してるんだろう、と真剣に思う。シンゴジラでも、存分に皮肉が込められた会見シーンがいくつかあったけど、とにかく滑稽で不毛で、逆クールジャパンにしか思えない。

「苗字の長い人」と「もてはやされる小さなおじさん」

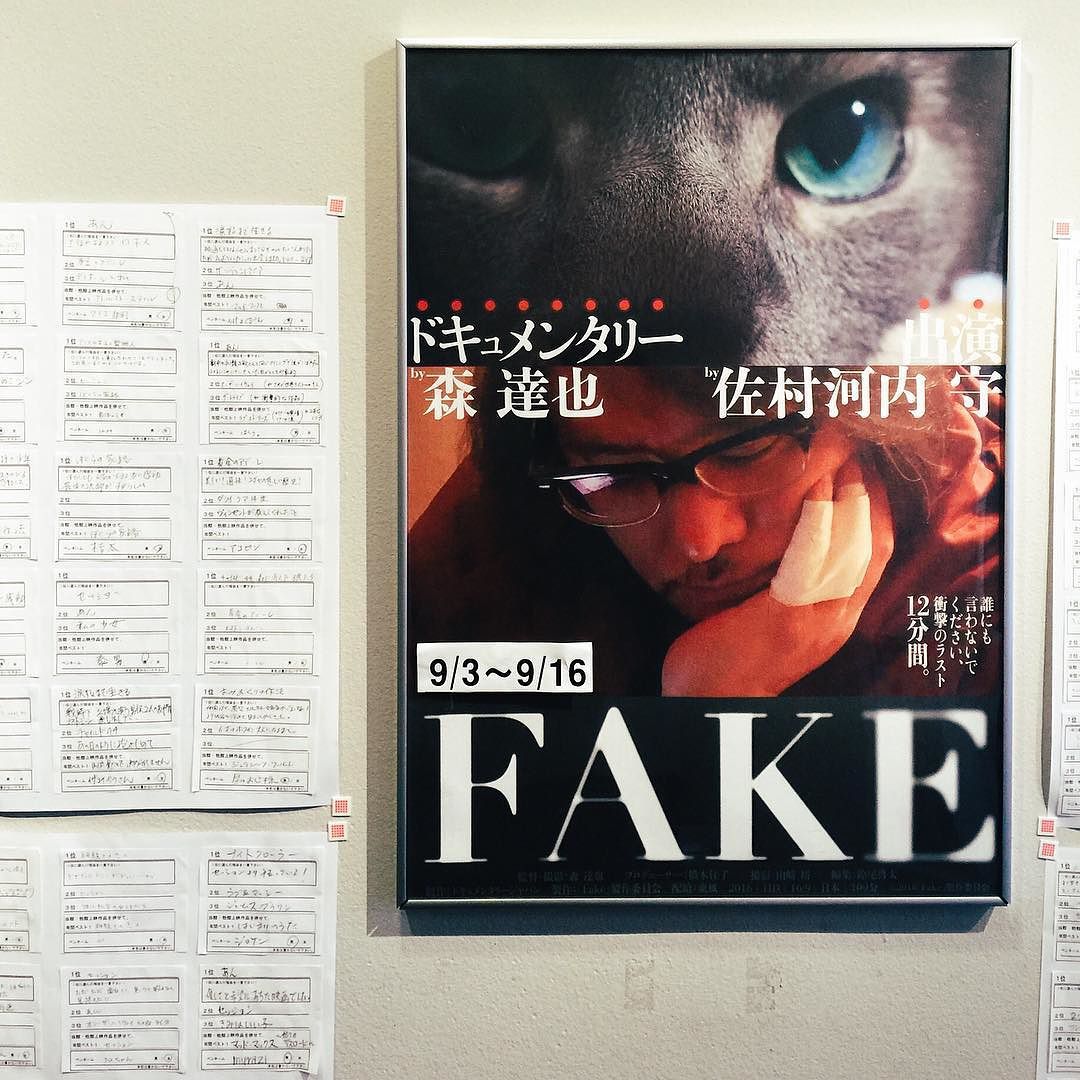

この FAKE という映画の題材になっている「ゴーストライター騒動」について、私は映画を鑑賞するまで、ほぼ何も認識していなかったし、知らなくても今まで何も支障はなかった。

作品を鑑賞しながら「なんか苗字の長い人がどこかで話題になっているっぽい」とぼんやり感じたことと、大晦日のガキ使で「見たことない小さなおじさんが、やたらともてはやされていた」ことを思い出し、ああ、あれとあれが、あれなのか。と合点がいった。

この作品は、その長い苗字の人『作曲家 佐村河内さん』を追ったドキュメンタリー映画である。

できればあまり前情報を得ずに鑑賞していただきたいのだが、観た側の者から、あえてひとこと言わせていただくならば、

「興味ないなあ、と思う人ほど観るべきだ」

ラベリング大好きにんげん

人は、とにかく納得したい生き物である。原発は悪。アベノミクスは失敗だ。エンブレムはパクリで、佐村河内は嘘つきでペテン師。

現実のほとんどの出来事はグラデーションで、境目なんてはっきりとはしていないはずなのに、黒か白かに分別をつけたがる。どうしても結論付けないと落ち着かないみたいだ。はやく終わらせて次の話題に移りたいのかもしれない。

冒頭の「おじさんたちの謝罪」も、つまりはヒーローと悪者を明確にしたいってことでしょう? そんなアルマゲドンみたいな勧善懲悪の物語ばかり消費して何を得ようとしてるのか。考えるのが嫌なのか。それとも出来ないのか。考えるのって楽しいぞ?

考えたくない日も中にはある。ありますわかります。けれども、あまりにも頭使わないと、機械と同じになっちゃうよ。コピペするだけ。はいといいえしか答えられない。

例えば、東電は悪いことしたけど、会社の中には一生懸命世の中のことを考え尽くしてる人もいる。んで、その人たちにもそれぞれ家族がある。そういうところに少しだけ思いを巡らすだけでも、世の中の見え方、ぜんぜん変わる。

考える余地しかない

この映画は「観た後、とにかく誰かと語りたくなる」という声が多数挙がっているけど、私もその通りだと思った。

だって、この物語には余白がある。考える余地がある。その曖昧さと公平さこそがリアルで、すなわちドキュメンタリーの評価だとも言える。率直にとてもおもしろかった。メディアリテラシー、マスコミ、スーツのテレビマン、ショートケーキ、障がいのこと、愛すること、音楽をつくる理由……。話題は尽きない。語りたい。語りたい、誰か。はやく。

本日のミュージック

まだまだ『蒸し暑い』=Sultryな夜に。

私のサマーアンセム。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。